Daniel Aritonang Rajagukguk terminó el instituto en 2018 y tenía la esperanza de encontrar trabajo. Era un chico menudo y ágil, con un bigote ralo, y vivía en el pequeño pueblo costero de Batu Lungun, en Indonesia. Pasaba el tiempo libre reconstruyendo motores en el taller de su padre y, de vez en cuando, se escapaba a hurtadillas para echar carreras con su moto Yamaha azul por las carreteras secundarias del pueblo. Era muy buen estudiante, pero un poco payaso en clase, y siempre estaba gastando bromas a las chicas. “Era todo alegría y sonrisas”, recuerda Leni Apriyunita, su profesora de inglés en el instituto.

En aquella época, mucha gente del pueblo regresaba, después de haber trabajado en barcos pesqueros extranjeros, con dinero suficiente para comprarse casas y motos nuevas. Anhar sugirió a su amigo que se fueran también, y Aritonang aceptó, pero con una condición: “Siempre que estemos juntos”.

En julio de 2019, Aritonang y Anhar viajaron a Tegal, a 800 kilómetros, en la isla indonesia de Java, y solicitaron trabajo en una agencia de contratación llamada PT. Bahtera Agung Samudra. Entregaron sus pasaportes, copias de sus partidas de nacimiento y documentos bancarios. Aritonang tenía 18 años, por lo que la agencia le exigió también una carta de consentimiento paterno. Publicó entonces en su perfil de Instagram una foto suya y de otros compañeros del centro de formación, con la frase: “Un grupo de gente corriente que espera un futuro prometedor lleno de éxitos”.

Durante los dos meses siguientes, estuvieron a la espera de que les asignaran un barco. Por fin, el 2 de septiembre de 2019, les trasladaron en avión a Busán, en Corea del Sur, para embarcar en lo que pensaban que sería un barco coreano. Pero cuando llegaron al puerto, les dijeron que subieran a bordo de un pesquero chino, el Zhen Fa 7, un barco potero oxidado con la quilla blanca y roja. Al día siguiente, el barco zarpó e inició su travesía por el Pacífico.

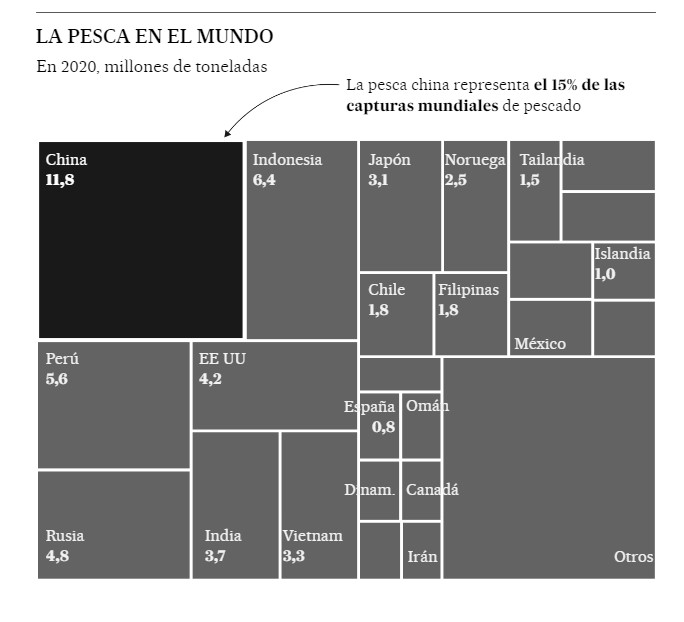

Aritonang se acababa de unir a la que posiblemente sea la mayor operación marítima que el mundo haya conocido jamás. En las últimas décadas, en parte para proyectar su influencia en el extranjero, China ha ampliado espectacularmente su flota pesquera de altura. Ahora opera terminales marítimas en más de 90 puertos extranjeros y cuenta con hasta 6.500 barcos, según las estimaciones más recientes del centro de investigación Allen Institute for AI, con sede en Seattle (para poder comparar el dato, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea tienen menos de 300 cada uno).

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, un prestigioso centro de estudios con sede en Suiza, considera a China como un país “especialmente preocupante” en cuanto al cumplimiento de las leyes internacionales y la pesca ilegal, cuya práctica está contribuyendo a llevar a algunas especies al borde de la extinción. En los barcos chinos también abundan, tal y como ha podido comprobar esta investigación, el tráfico ilegal de mano de obra, la servidumbre por deudas, la violencia, la negligencia y la muerte. “Las violaciones de los derechos humanos en estos buques se producen a escala industrial y mundial”, asegura Steve Trent, director de la Fundación Environmental Justice.

El Zhen Fa 7 tardó tres meses en atravesar el océano y fondear cerca de las ecuatorianas islas Galápagos. De vez en cuando se permitía a los tripulantes chinos utilizar el teléfono vía satélite que se encontraba en el puente de mando. Pero cuando Aritonang y otros marineros indonesios pidieron que les dejaran llamar a casa, el capitán les respondió que no. Uno de los tripulantes, Rahman Finando, cuenta que, tras un par de semanas a bordo, se atrevió a pedir al capitán permiso para irse a casa, pero este se lo denegó. Unos días después, Aritonang y Anhar se encontraban en la zona de congelación del barco, situada en el piso inferior, clasificando la pesca, cuando oyeron un alboroto en cubierta. Subieron a toda prisa y se encontraron con un grupo de oficiales y marineros chinos que golpeaban a Finando para castigarle por haber pedido que le dejaran marcharse.

LA FLOTA MÁS PODEROSA DEL MUNDO

China lanzó su primera flota de altura en 1985, cuando la empresa estatal China National Fisheries Corporation (CNFC) envió 13 arrastreros a la costa de Guinea-Bisáu. China había estado pescando en sus aguas costeras de forma tan agresiva que, entre la década de 1960 y la de 1990, según estima el profesor de la Universidad de Hong Kong Paul G. Harris en un reciente artículo, la biomasa de marisco se redujo en un 90%. Zhang Yanxi, director general de la CNFC, sostenía en un ensayo, ya en 1995, que unirse a “las filas de las potencias pesqueras de alta mar del mundo” haría rica a China, crearía puestos de trabajo y salvaguardaría sus derechos marítimos.

El Estado chino posee la mayor parte de toda esa industria —incluido el 20% de sus barcos de pesca de calamares, conocidos como poteras— y supervisa al resto a través de la Asociación de Pesca de Ultramar. El sector ha ayudado a crear 15 millones de empleos; el país consume más de un tercio del pescado mundial.

La flota china también ha ayudado al país a ampliar su influencia internacional. China ha construido decenas de puertos en el marco de lo que en español se conoce como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un programa que la ha convertido en el mayor financiador del desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, África y el sur de Asia, según el laboratorio de ideas neoyorquino Council on Foreign Relations y el Banco Mundial. Varios analistas aseguran que estos puertos les permiten evadir el pago de impuestos y evitar inspectores entrometidos.

China también presiona sobre aguas en disputa. “Cree probablemente que, con el tiempo, la presencia de su flota de altura se acabará convirtiendo en un cierto grado de control soberano sobre esas aguas”, asegura Ralby. Algunos de sus barcos están disfrazados de pesqueros, pero en realidad forman parte de lo que los expertos llaman una “milicia marítima”. Según una investigación de la ONG con sede en Washington Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en sus siglas en inglés), el Gobierno chino paga a los propietarios de algunos de estos barcos 4.500 dólares al día para permanecer en zonas en disputa durante la mayor parte del año.

MARINEROS ATRAPADOS EN ALTA MAR

La flota china de altura es opaca. El país hace pública poca información sobre sus buques, y muchos permanecen en el mar durante más de un año seguido, lo que dificulta su inspección. He pasado los últimos cuatro años, junto con un equipo de investigadores de The Outlaw Ocean Project, visitando sus barcos en los principales caladeros: cerca de las islas Galápagos; de las islas Malvinas; frente a la costa de Gambia; y en el mar de Japón, cerca de Corea. Cuando me lo permitían, subía a bordo de las embarcaciones para hablar con la tripulación, o anclábamos a su lado para entrevistar a los oficiales por radio. En muchas ocasiones, los barcos chinos se asustaban, recogían sus aparejos y huían del lugar. En esos casos, me acercaba todo lo que podía en una lancha para lanzar a bordo botellas de plástico que contenían: un poco de arroz para que pesaran, un bolígrafo, cigarrillos, caramelos y algunas preguntas escritas en un papel. En varias ocasiones, los marineros escribían rápidamente sus respuestas, a menudo con los números de teléfono de sus familias, y luego devolvían las botellas al agua. Este trabajo de investigación ha incluido entrevistas con dos docenas de marineros, así como con familiares.

China alimenta su flota con más de 7.000 millones de dólares anuales en subvenciones, según una investigación de 2018 publicada en la revista Marine Policy, y además le da apoyo logístico, de seguridad y de inteligencia.

En febrero de 2022, durante una travesía por aguas cerca de las islas Malvinas con Sea Shepherd, un grupo de conservación de los océanos, logré subir a bordo de un potero chino. El capitán nos dio a mí y a un par de miembros de mi equipo permiso para movernos libremente por la embarcación, con la condición de que no publicara el nombre del pesquero. Él se quedó en el puente de mando, pero otro oficial me seguía a todas partes. El ambiente a bordo era el de un purgatorio acuoso. La tripulación estaba compuesta por 31 hombres de dientes amarillentos por fumar un cigarrillo tras otro, la piel cetrina, las manos rasposas y rajadas por las artes afiladas y la humedad perpetua. La escena me trajo a la mente al filósofo escita Anacarsis, que dividía a las personas en tres categorías: los vivos, los muertos y los que están en el mar.

Hablamos con dos marineros chinos que llevaban chalecos salvavidas de color naranja chillón. Ninguno quería que usara su nombre, por miedo a las represalias. Uno tenía 28 años, y el otro, 18. Era su primera vez en el mar y habían firmado un contrato de dos años. Ganaban unos 10.000 dólares anuales, pero si faltaban un día al trabajo por enfermedad o lesión, les descontaban tres días de paga. El marinero de más edad contó que una vez vio cómo un pesado aparejo hirió el brazo de un compañero. En un momento dado, llamaron al oficial que nos acompañaba, y se alejó de nosotros. Entonces, uno de los marineros dijo que estaban retenidos allí contra su voluntad. “Es imposible ser feliz”, confesó. “No queremos estar aquí, pero nos obligan a quedarnos”. Calculaba que el 80% de los demás hombres también se irían si se lo permitieran. “Estamos aislados del mundo y lejos de la vida moderna”.

El marinero más joven, que parecía nervioso, nos hizo señas para que le siguiéramos hasta un pasillo. “Nos han quitado los pasaportes”, me dijo. “Se niegan a devolvérnoslos”. Empezó entonces a teclear en su móvil: “No puedo revelar demasiado ahora mismo, porque todavía tengo que trabajar en el barco y, si doy demasiada información, podría crear problemas a bordo”. Me dio un número de teléfono de su familia y me pidió que me pusiera en contacto con ellos. “¿Puede llevarnos a la Embajada en Argentina?”, preguntó. En ese momento, mi custodio dobló la esquina y el marinero se alejó rápidamente. Minutos después, nos obligaron a abandonar el barco.

Cuando regresé a tierra, me puse en contacto con la familia del marinero. “Me parte el corazón”, me decía su hermana mayor, profesora de Matemáticas en Fujian, en el sureste de China, tras conocer la petición de ayuda de su hermano. La familia le había rogado que no se hiciera a la mar, pero a él le atraía la idea de conocer otros países. Ella no sabía que lo tenían cautivo y se sentía incapaz de remediar la situación. “Es demasiado joven”, se lamentaba. “Y ahora no podemos hacer nada porque está muy lejos”.

POR ENCIMA DE LAS LEYES

Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, China es el mayor proveedor de pesca ilegal del planeta. Operar en alta mar resulta caro y la presencia policial es prácticamente inexistente, lo que fomenta el recorte de gastos para obtener una ventaja competitiva.

La pesca agresiva tiene también un coste medioambiental. Un tercio de las reservas mundiales están sobreexplotadas y numerosas especies están al borde de la extinción. Las poblaciones de calamar, antaño robustas, han disminuido drásticamente.

La pesca ilegal por parte de la flota china, además, roba los recursos de los países más pobres. La Coalición por la Transparencia Financiera (FTC, en sus siglas en inglés) calcula que estas prácticas han costado a la región de África Occidental, frente a cuyas costas China mantiene una flota de centenares de barcos, más de 9.000 millones de dólares en ingresos perdidos al año.

La flota potera china en aguas norcoreanas constituye la mayor concentración de barcos de pesca ilegal del mundo, según la organización sin ánimo de lucro Global Fishing Watch. En 2017, en respuesta a las pruebas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte, Naciones Unidas, con el aparente respaldo de China, impuso sanciones destinadas a privar de divisas al Gobierno de Kim Jong-un, entre ellas, la prohibición de vender derechos de pesca, que suponen una importante fuente de ingresos.

Los barcos chinos, según Global Fishing Watch, han contribuido a reducir en un 70% la población de calamares de la región desde 2003.

En 2019, viajé a bordo de un potero surcoreano hasta la frontera marítima entre las dos Coreas. No tardamos en encontrar un convoy de poteros chinos que se dirigían a aguas norcoreanas. Nos situamos a su lado y lanzamos un dron para captar sus números de identificación. Uno de los buques chinos hizo sonar la sirena y encendió las luces, señales de advertencia en jerga marítima. Como estábamos en aguas surcoreanas y a una distancia legal, mantuvimos el rumbo. Entonces, el barco chino efectuó un viraje brusco en dirección a nosotros, en trayectoria de colisión. Nuestro capitán fue el primero en recular, rolando cuando el buque chino estaba a solo 10 metros de distancia para evitar un choque.

LA MUERTE DE DANIEL

El día de Año Nuevo de 2021, el Zhen Fa 7 dobló la punta de Sudamérica y se detuvo en aguas chilenas, lo bastante cerca de la costa como para hacer una llamada telefónica. Aritonang se dirigió al puente de mando y, a base de gestos y chapurreando en inglés, preguntó a uno de los oficiales si podía utilizar el teléfono. El oficial le indicó que le costaría dinero, frotándose los dedos índice y pulgar. Aritonang corrió bajo cubierta, vendió algunos de sus cigarrillos y snacks a otros marineros y volvió con el equivalente a unos 15 dólares, con los que pagó cinco minutos. Llamó a casa y su madre respondió al teléfono, emocionada al oír su voz. Le contó que llegaría en julio y le pidió que le dejara hablar con su padre. “Está descansando”, le contestó. En realidad, había muerto unos días antes de un ataque al corazón, pero la madre de Aritonang no quería disgustarle mientras estaba en el mar. Más tarde, contó a su pastor que esperaba con impaciencia el regreso de su hijo. “Quiere construirnos una casa”, le dijo.

Poco después, el barco fondeó en el Agujero Azul, una zona donde las continuas disputas territoriales entre el Reino Unido y Argentina facilitan que los barcos chinos entren en aguas prohibidas o capturen cantidades insostenibles de peces. Aritonang empezó a sentir morriña, no salía de su habitación y comía principalmente fideos instantáneos. “Parecía triste y cansado”, cuenta Fikran. En enero enfermó de lo que parecía ser beriberi. El blanco de los ojos se le puso amarillo, se le hincharon las piernas y perdió la capacidad de andar. “Daniel estaba muy mal”, cuenta Anhar. El capitán se negó a darle atención médica. “Seguía habiendo muchos calamares”, prosigue Anhar. “Estábamos en medio de una operación”. En febrero, la tripulación descargó las capturas en un barco frigorífico que las transportó a isla Mauricio. Pero, por razones que siguen sin estar claras, el capitán se negó de nuevo a enviar a tierra a Aritonang.

Al cabo de cinco días, Aritonang ya no podía sostenerse en pie. Gemía de dolor y solo estaba consciente a ratos. Los marineros indonesios se dirigieron de nuevo al puente e increparon al capitán, amenazándole con ir a la huelga si no conseguía ayuda médica para Aritonang. “Todos nos enfrentamos al capitán”, recuerda Anhar. Finalmente, el 2 de marzo, accedió a trasladar a Aritonang a un petrolero chino llamado Marlin, que aceptó llevarlo a Montevideo, en Uruguay. Una vez allí, lo trasladaron en una lancha hasta el puerto, lo abandonaron allí y emprendieron la vuelta. Un agente portuario que trabajaba para los barcos chinos llamó al hospital. Cuando llegó la ambulancia, los sanitarios encontraron a Aritonang tendido en el muelle, solo.

La empresa pesquera llamó a Jesica Reyes, una de las pocas intérpretes de bahasa en Montevideo, para que acudiera a la sala de urgencias y los ayudara a comunicarse con Aritonang.

Reyes me habló de los centenares de marineros en apuros a los que ha atendido. Me contó que uno de ellos murió de una infección dental porque un capitán se negó a llevarlo a tierra. Y cómo los operadores de un barco se negaron a trasladar a otro a un hospital, dejándolo en la habitación de un hotel hasta que se murió.

Cuando Reyes recibió la llamada sobre Aritonang, le dijeron que tenía “dolor de estómago”. Al llegar al hospital, sin embargo, pudo ver los moretones que tenía alrededor de los ojos y el cuello, y lo que parecían marcas de quemaduras en un lado del torso. El chico le susurró que le habían golpeado y atado por el cuello (otros marineros me dijeron más tarde que no habían visto que le golpearan y que no estaban seguros de cuándo había sufrido esas lesiones).

Tres horas después, los médicos encontraron a Reyes en el pasillo y le dijeron que Aritonang había muerto.

EL OFICIO MÁS LETAL

La pesca es el oficio que más muertes provoca del mundo —al año mueren 100.000 trabajadores, según un estudio de la FISH Safety Foundation y la consultora Pew—, pero los barcos chinos están entre los más atroces.

En 2021, la Fundación Environmental Justice, un grupo de defensa de los derechos humanos, entrevistó a más de 100 tripulantes indonesios y descubrió que casi el 97% había sido sometido a alguna forma de servidumbre por deudas o le habían confiscado la documentación. A veces, los trabajadores sometidos a estas condiciones se las arreglan para alertar a las autoridades. En 2014, algunos de los 28 trabajadores africanos que desembarcaron en Montevideo del potero chino Jia De 1 denunciaron que habían sufrido golpes a bordo y mostraron marcas de grilletes en los tobillos. En 2020, varios marineros llamaron a un teléfono de asistencia para quejarse por las fuertes palizas que habían recibido en el mar e informar de la presencia de un cadáver en uno de los congeladores del barco. Una autopsia posterior reveló que el cadáver presentaba contusiones, cicatrices y una lesión medular. Las autoridades indonesias acusaron y condenaron a varios ejecutivos de agencias de contratación a más de un año de prisión por tráfico ilegal de mano de obra.

Dentro de China, estos abusos laborales son un secreto a voces. El diario inusualmente detallado de un marinero chino nos permite atisbar este mundo. En mayo de 2013, pagó una cuota de unos 200 dólares a una agencia de contratación que lo envió a un barco llamado Jin Han Yu 4879. A la tripulación se le dijo que sus primeros 10 días a bordo serían de prueba y que si querían abandonar el buque podían hacerlo, pero el barco permaneció en alta mar durante 102 días. “Eres un esclavo y tienes que trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar”, escribió el marinero en su diario. Los oficiales comían carne, pero a los marineros solo les daban huesos. Pero la flota china es la responsable de los peores abusos y ha hecho muy poco por atajarlos.

China ha llevado a cabo recientemente una serie de reformas, aunque parecen destinadas a acallar las críticas más que a exigir responsabilidades a las empresas.

TRABAJO FORZADO EN EL MAR

Mientras me documentaba sobre estos barcos, afloraban historias de violencia y cautiverio incluso cuando no las buscaba. Este año, me enviaron un vídeo de 2020 en el que varios tripulantes filipinos a bordo de un potero chino aseguraban que tenían síntomas asociados al beriberi, pero les impedían abandonar el barco. “Por favor, rescátennos”, decía uno de ellos. “Estamos enfermos. El capitán se niega a enviarnos al hospital”. Tres de los marineros murieron ese verano; dos de los cadáveres se metieron en el congelador y el otro fue arrojado por la borda. En un viaje a Yakarta, Indonesia, en 2020, media docena de jóvenes me contaron que un año antes un marinero llamado Fadhil murió en su barco porque los oficiales se negaron a llevarlo a la costa.

En junio pasado, una botella llegó a la costa cerca de Maldonado, Uruguay, con lo que parecía el mensaje de un angustiado marinero chino. “Hola, soy miembro de la tripulación del barco Lu Qing Yuan Yu 765 y la empresa me ha encerrado”, decía. “Cuando vea este documento, ¡ayúdeme a llamar a la policía! SOS. SOS” (el propietario del barco, Qingdao Songhai Fishery, asegura que esas afirmaciones son inventos de algunos miembros de la tripulación).

UN ACUERDO DE PAZ

Al día siguiente de la muerte de Aritonang, Reyes presentó una denuncia a la policía y mostró a los agentes sus fotografías. “No parecían muy interesados”, recuerda. Un día después, el forense local realizó una autopsia. “Se evidencia una situación de maltrato físico”, se afirmaba en el informe. Envié el informe a Weedn, experto patólogo forense, que me explicó que el cuerpo mostraba indicios de violencia y que un beriberi no tratado parecía la causa de la muerte. Nicolas Potrie, que dirige el consulado de Indonesia en Montevideo, recuerda haber recibido una llamada de la fiscal que investigó el caso, Mirta Morales. “Tenemos que seguir intentando averiguar qué pasó. Estas marcas… Todo el mundo las vio”, le dijo la fiscal. (Un representante de Rongcheng Wangdao asegura que la empresa no había hallado pruebas de irregularidades en el barco.

Uruguay tiene pocos incentivos para someter a un mayor escrutinio a China, pues el país impulsa negocios muy lucrativos para la región. En 2018, por ejemplo, una empresa china que había adquirido un terreno de 70 acres en Montevideo presentó un proyecto de 200 millones de dólares para construir un “megapuerto” consistente en dos muelles de 800 metros, una zona exenta de impuestos, una nueva fábrica de hielo, un almacén de reparación de barcos y una estación de carga de combustible. El Gobierno uruguayo llevaba años persiguiendo una inversión china como esa. El entonces presidente, Tabaré Vázquez, intentó burlar la Constitución, que exige dos tercios de los votos de la Asamblea General para una obra de este tipo, y construirla por decreto. “Hay tanto dinero sobre la mesa que los políticos empiezan a retorcer la ley para hacerse con él”, comenta Milko Schvartzman, investigador marino afincado en Argentina. Varios millares de personas se manifestaron en las calles para protestar por la propiedad extranjera del puerto, y el plan fue cancelado.

Descubrimos que el Zhen Fa 7 reexpidió la mercancía a una empresa que había empleado al menos a 170 trabajadores uigures o de otras minorías trasladados desde Xinjiang. La investigación relacionó al Zhen Fa 7 con al menos tres plantas de procesamiento en China, todas ellas propiedad de un conglomerado llamado Chishan Group, que vende ingentes volúmenes de calamar a importadores europeos, entre ellos Inlet Seafish, SL, con sede en Valencia. Estos importadores suministran pescado y marisco a minoristas y empresas de restauración. Preguntado por EL PAÍS, Inlet Seafish declara que no tiene conocimiento de las violaciones de derechos humanos mencionadas por The Outlaw Ocean Project y que los controles y auditorías periódicas de cumplimiento social independientes de su proveedor de segundo nivel Shandong Haidu Ocean Product Co. han descartado irregularidades. Sin embargo, añade: “Estamos decepcionados si estas medidas no han sido suficientes para descubrir estas infracciones. Hemos tomado medidas y comunicado a nuestro proveedor de primer nivel que cese todas las relaciones con Shandong Haidu Ocean Product Co., LTD. No haremos negocios con empresas que utilicen materia prima en productos destinados a Inlet Seafish donde exista la posibilidad de violación de los derechos humanos”.

El 22 de abril de 2021, el cuerpo de Aritonang fue trasladado desde Montevideo hasta Yakarta en avión, y luego conducido en un reluciente ataúd de madera con una figurita de Jesús colocada encima hasta la casa de su familia en Batu Lungun. Su lápida consiste en dos listones de madera formando una cruz. Esa noche, un funcionario de la agencia de contratación de Aritonang visitó a la familia para hablar de lo que los lugareños denominan un “acuerdo de paz”. Anhar asegura que la familia acabó aceptando un pago de 200 millones de rupias, unos 13.000 dólares. Los familiares se mostraban reacios a hablar de lo sucedido en el barco. Beben, el hermano de Aritonang, me dijo: “Nosotros, la familia de Daniel, hemos hecho las paces con la gente del barco y le hemos dejado marchar”.

Fuente: El País